Die Ausgräber staunten nicht schlecht, als sich die unscheinbaren Tonwürstchen als technologische Rarität herausstellten. Die Gebilde waren Gussformen, die zur Herstellung von Götterfigürchen aus Bronze dienten. Üblicherweise werden diese Formen zerschlagen, wenn man die darin gegossenen Objekte herausnimmt, weshalb grundsätzlich Gussformen aus dieser Zeit nicht erhalten sind – mit Ausnahme dieses Fundes, der bis heute einzigartig ist.

Entdeckt wurde das Konvolut 1969 von Bonner Ägyptologen unter der Leitung von Prof. Elmar Edel auf dem Gräberberg der Qubbet el-Hawa bei Assuan, ganz im Süden Ägyptens. Durch Fundteilung kamen die Stücke in das Ägyptische Museum der Universität Bonn. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und des LVR-LandesMuseums Bonn wurde dieser „Schatz“ mit finanzieller Unterstützung durch die Fritz-Thyssen-Stiftung untersucht, mit Methoden, die zu Edels Zeiten noch nicht zur Verfügung standen.

Bilder aus einer anderen Zeit dank Mikro-Computertomograph (μCT)

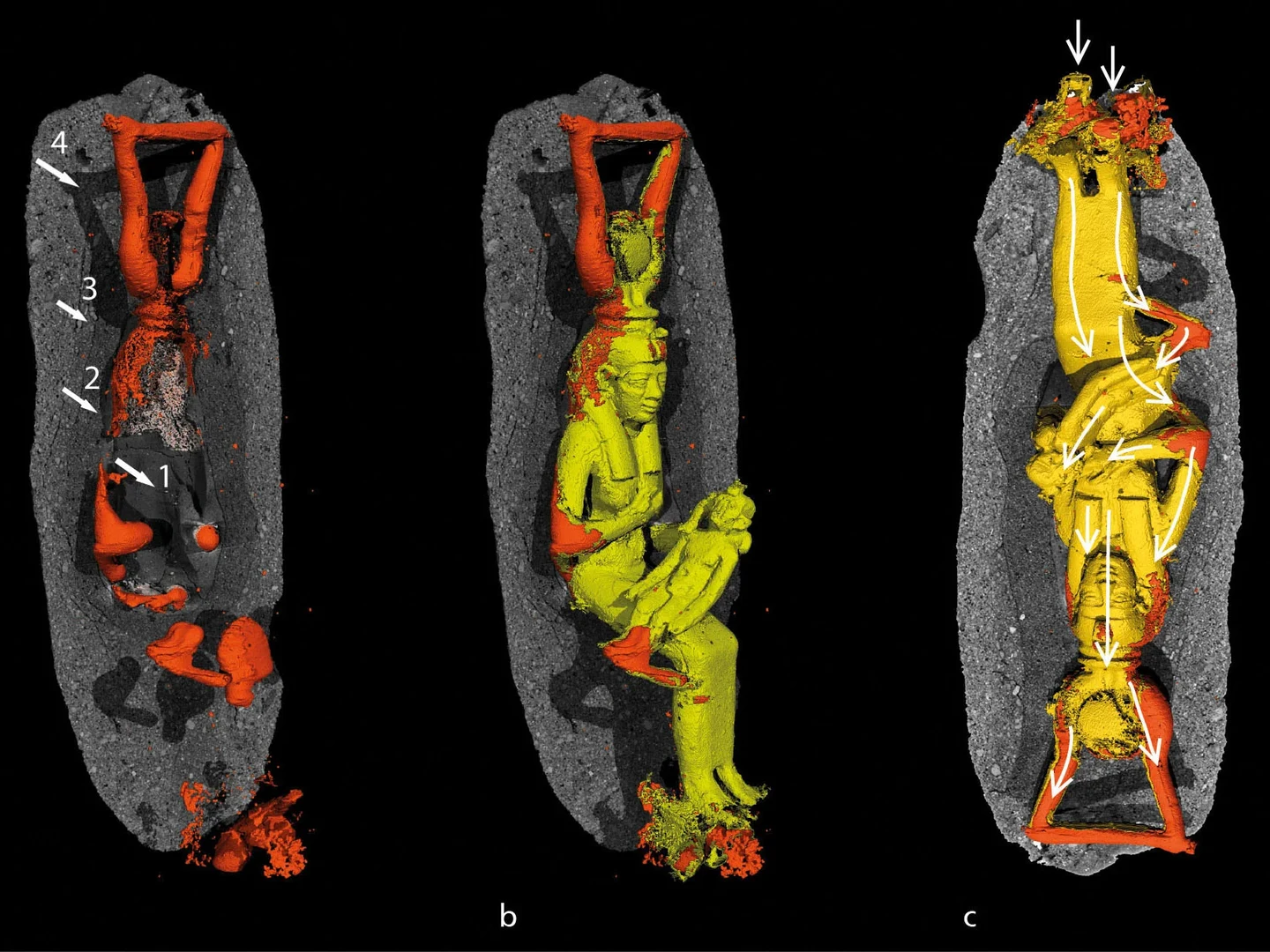

Aufnahmen mit dem Mikro-Computertomographen (μCT) erlauben sensationelle Einblicke in das Innere der Tonformen. Sie enthüllen den aus mehreren Schichten aufgebauten Gussmantel, der das aus Wachs hergestellte Gussmodell umschließt. Das mehrschichtige Verbundmaterial konnte selbst feinste Details der Modellierung sauber abformen. Es war auch stabil genug, dem Druck des flüssigen Metalls standzuhalten, und zudem leicht porös, damit die verdrängte Luft entweichen konnte, ohne die Form zu zersprengen. Der filigrane Aufbau des Gusssystems ermöglichte den Guss von bis zu zweiunddreißig Amulettfigürchen aus einer Form. Einige Formen dokumentieren zudem ein Reparaturverfahren, bei dem zerbrochenen Formen durch den sogenannten „Überfangguss“ ergänzt wurden.

Neben Gussformen enthält das Konvolut auch Negativformen, die der Herstellung von Wachsmodellen dienten. Selbst einige der empfindlichen Wachsmodelle blieben erhalten. Untersuchungen bei Forschungseinrichtungen in Mannheim, Köln, München und Berlin konnten die Zusammensetzung und Herkunft der verwendeten Materialien klären; es handelt sich um Metall, Holz, Wachs, Harz und Keramik. Mit Hilfe der CT-Rekonstruktion einer nur als Hohlraum existierenden Statuette konnte diese Figur in einem experimentellen Guss zum ersten Mal gegossen werden.

Das Projekt ist herausragendes Beispiel der Kooperation der Universität Bonn mit dem LVR LandesMuseum Bonn auf dem Gebiet der archäologischen Forschung. Die Ergebnisse sind nun als umfangreicher Band in der Schriftenreihe „Bonner Aegyptiaca“ erschienen: „Materialien einer Gusswerkstatt von der Qubbet el-Hawa“.

Präsentation, Ausblick, Gespräch im Ägyptischen Museum:

Am Freitag, den 7. April 2017, um 18:30 Uhr, wird die Publikation im Ägyptischen Museum der Universität präsentiert. Zudem werden Forschungsprojekte vorgestellt, die sich aus dem abgeschlossenen Projekt ergeben haben, darunter Materialanalysen und experimentalarchäologische Untersuchungen im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit den Musées royaux d'Art et d'Histoire in Brüssel.

Die Publikation:

Martin Fitzenreiter, Frank Willer und Johannes Auenmüller,

Materialien einer Gusswerkstatt von der Qubbet el-Hawa.

Mit Beiträgen von Dietmar Meinel, Roland Schwab, Ursula Baumer, Patrick Dietemann, Gerwulf Schneider, Ursula Tegtmeier und Thorsten Geisler-Wierwille,

Bonner Aegyptiaca, EB Verlag Dr. Brandt,

Berlin 2016, 303 S. mit zahlreichen farbigen Abbildungen

Leseprobe: http://bit.ly/2mTuioC1

Video: Zum Abschluss der Ausstellung "Gegossene Götter" führten im Frühjahr 2015 die Kunstgießer Marco Flierl und Klaus Cenkier vor dem Ägyptischen Museum der Uni Bonn vor, wie ein Bronzeguss abläuft und konnten dabei die über 2000 Jahre alte Kunstfigur erstmals zum Leben erwecken.

2

2

Ansprechpartner:

Dr. Frank Förster

Kurator des Ägyptischen Museums der Universität Bonn

Regina-Pacis-Weg 7, 53113 Bonn

Tel.: +49 (0)228-739710

Fax: +49 (0)228-737360

E-Mail: frankfoerster@uni-bonn.de