Jetzt vorlesen lassen als Podcast forsch gelesen1

Was im Rhein schwimmt, landet irgendwann im Meer

Bei Rheinkilometer 691 in Köln endet die Reise. Der Verein K.R.A.K.E. hat dort eine stationäre Müllfalle installiert. Die schwimmende Plattform mit einem Fangkorb sorgt dafür, dass treibender Müll hängenbleibt. „Wir möchten Daten dazu sammeln, wie viel Makroplastik und anderer Müll im Rhein schwimmt“, sagt Katja Höreth vom Geographischen Institut, die sich bei der Auswertung engagiert. „Deswegen sortieren wir den Müll genau und kategorisieren ihn, nach Anteilen von Plastik, Holz, Glas et cetera.“ Alle zwei Wochen wird die Müllfalle geleert.

Aus dem Rhein gefischter Müll landet später nicht im Meer. Projektstart war im September, deshalb liegen noch keine Daten vor. „Wir stellen aber fest, dass wir eine große Vielzahl verschiedener weggeworfener Produkte finden: zum Beispiel Luftballons, Schuhe, Spielzeug, Plastikflaschen und sogar auch mal eine Flaschenpost“, berichtet Leandra Hamann, Doktorandin am Institut für Evolutionsbiologie und Ökologie, die ihre Expertise in ihrer Freizeit zur Verfügung stellt. „Für uns ist ein erster Erfolg, dass die Müllfalle funktioniert und viele freiwillige Helfende uns beim Auszählen des Mülls unterstützen.“

Das Team des Vereins K.R.A.K.E. fährt mit einem Boot an die Falle heran, leert die Fangkörbe und bringt den Müll an Land. Dort sortieren die Helfenden die Bestandteile und kategorisieren sie nach Material und Art, um dann zusätzlich Größe und Gewicht aufzunehmen. Dabei gibt es rund 200 unterschiedliche Produktkategorien, die zusammen mit Umweltdaten, wie etwa Pegelstand, Temperatur und Niederschlag, ausgewertet werden. „So können wir Erkenntnisse zu Menge, Größe, Produktgruppen und Materialien gewinnen“, sagt Höreth. Die Ergebnisse sollen Rückschlüsse auf Handlungsoptionen geben, damit in Zukunft weniger Müll im Rhein landet. Es könnte sein, dass mehr Mülleimer gebraucht werden, Recycling und Pfand gestärkt werden müssen oder neue bioabbaubare Materialien für Abhilfe sorgen. Toll wäre, wenn das Projekt auch für andere Gewässer Schule macht.

Mikroplastik-Filter nach dem Vorbild von Fischen

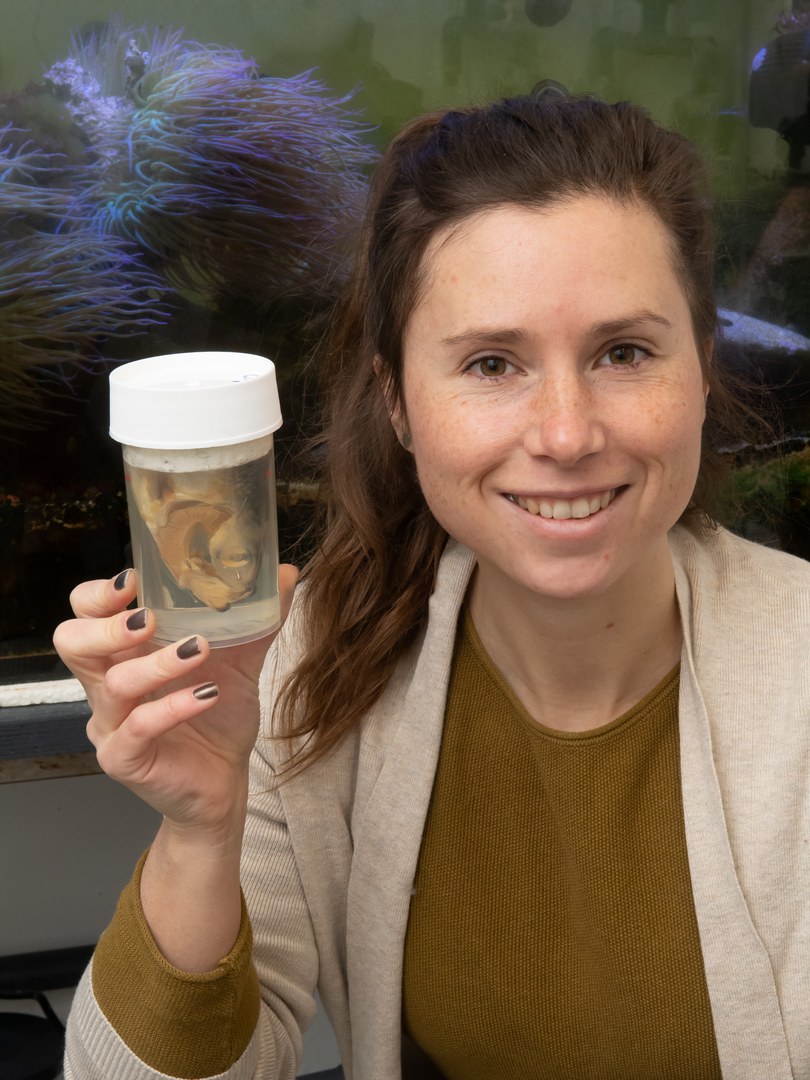

Jedes Jahr werden pro Kopf schätzungsweise 75 Gramm Mikroplastikfasern aus Waschmaschinen ins Abwasser eingebracht – und gelangen von dort teilweise in die Umwelt. Ein Team vom Institut für Evolutionsbiologie und Ökologie untersucht mit dem Fraunhofer UMSICHT und der Firma Hengst, ob die Fasern durch einen bionischen Filter zurückgehalten werden können. „Dabei haben wir uns zunächst das Prinzip in fünf filtrierenden Fischarten angeschaut, um im nächsten Schritt Modelle zu bauen, die wir in Waschmaschinentestständen überprüfen“, sagt Prof. Dr. Alexander Blanke. Diese Fische trennen Nahrungspartikel vom umgebenden Wasser, indem die Partikel auf dem Filter aufkonzentriert und gleichzeitig abtransportiert werden: Dadurch verstopft der Filter nicht so schnell. Allerdings zeigen die Arten unterschiedliche Ausführungen des Prinzips.

Um dem weiter auf den Grund zu gehen, haben die Forschenden die Fische mittels Mikroskopie, Videoaufnahmen und Mikro-Computertomographie-Scans untersucht. Basierend auf diesen Daten wurden Modelle des Fischfilters entwickelt und mittels 3D-Druck gefertigt. Wie das Wasser durch den Kiemenreusenapparat fließt, zeigte sich bei Simulationen und Experimenten im Strömungstank. Ergebnis: Das Trennprinzip ist neu und noch nicht Stand der Technik. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der Weg über die Bionik Ansätze ermöglicht, die außerhalb konventioneller technischer Lösungen liegen. Anschließende Experimente in anwendungsnahen Testständen des Teams zeigen, dass ein Filter nach dem Vorbild der Fische mehr als 80 Prozent der zwei Millimeter langen Testfasern zurückhält.

Es ist denkbar, dieses Filterprinzip auch in anderen Eintrittspfaden von Mikroplastik einzusetzen, etwa in Straßenabläufen oder in der Einleitung von Schmutzwasser in Flüsse. „Die Fische haben uns gezeigt, dass ihr Filtersystem komplizierter ist als ursprünglich gedacht“, sagt Leandra Hamann. „Aber es macht Spaß, das Rätsel weiter zu entschlüsseln und an einem verbreiteten Umweltproblem zu arbeiten.“

Erst im Boden, dann in der Nahrung

Nicht nur im Meer, sondern auch in unseren Böden befindet sich „unsichtbares“ Plastik – Nanoplastik, nicht größer als hundert Nanometer im Durchmesser. „Über dieses kleine Plastik weiß man generell noch sehr wenig, aber es gibt erste Studien, die davon ausgehen, dass genau dieses kleine Plastik sehr gefährlich ist“, sagt Dr. Melanie Braun vom Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES). Als Bodenkundlerin beschäftigt sie sich damit, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

„Es gibt Hinweise darauf, dass Kunststoffe durch landwirtschaftliche Praktiken in Böden gelangen, zum Beispiel durch die Ausbringung von Klärschlamm und Kompost sowie die Bewässerung mit Abwasser“, erklärt sie. „Jedoch konnten wir auch in mehreren Studien zeigen, dass die unsachgemäße Entsorgung von Müll, das sogenannte Littering, eine wichtige Rolle spielt“. Dazu gehören zum Beispiel ins Feld geworfene Lebensmittelverpackungen. „Das ist besonders ärgerlich, da es einfach zu vermeiden wäre“, sagt Melanie Braun. Inwieweit

die einzelnen Plastikquellen zur Belastung des Bodens mit solch kleinem Nanoplastik beitragen, sei dringend zu klären. Denn diese winzigen Plastikpartikel können potenziell von Pflanzen aufgenommen und so in die Nahrungskette gelangen.

Aber wieviel Plastik befindet sich in Böden? Die Frage ist bisher schwer zu beantworten, da es noch nicht möglich ist, derart kleine Kunststoffteile im Boden zu messen. Um das zu ändern, entwickeln Braun und ihr Team derzeit eine neue und innovative Analysemethode. Sie basiert auf speziellen Markierungsmethoden, die es in den kommenden Jahren möglich machen sollen, zunächst verschiedene Kunststoffarten zu identifizieren und dann ihre Menge zu bestimmen. Um ihr Vorhaben umzusetzen, hat Melanie Braun bereits einen Preis des Transdisziplinären Forschungsbereichs (TRA) „Sustainable Futures“ erhalten. Das Ziel: erstmalig Daten über die Verschmutzung des Bodens durch Nanokunststoffe zu liefern, die später unter anderem für Prognosen verwendet werden können.

Wirkt Nanoplastik auf das Gehirn?

Wir alle nehmen mit unserer Nahrung winzige Nanoplastikpartikel auf, die über die Umwelt in unser Essen gelangt sind. Jedoch ist noch nicht viel bekannt darüber bekannt, welchen Schaden das haben kann. Prof. Dr. Elvira Mass vom LIMES-Institut versucht, mehr darüber herauszufinden. Der Verdacht der Entwicklungsbiologin und ihres Teams: Nanoplastik kann schon früh im Embryo zu Schädigungen bestimmter Immunzellen, der Makrophagen, führen – und dadurch krankhafte Veränderungen der entstehenden Organe hervorrufen.

Jetzt im Vorlese-Podcast "forsch gelesen1" anhören

Makrophagen sind Fresszellen, die in nahezu jedem Gewebe vorhanden sind und als Teil des angeborenen Immunsystems einen wichtigen Beitrag für die körpereigene Abwehr leisten. Sie bilden die erste Verteidigung gegen Krankheitserreger, indem sie diese aufnehmen und in ihre Bestandteile (Antigene) zerlegen. Höchstwahrscheinlich leisten residente Makrophagen aber auch einen wesentlichen Beitrag zur Organentwicklung. Elvira Mass und ihr Team untersuchen unter anderem, welche Funktion die Makrophagen bei der Gehirnentwicklung haben. Im Speziellen fragen sie sich, ob Nanoplastik im Embryo durch Makrophagen aufgenommen wird und ob das langfristig zu neurologischen Krankheiten führen kann.

„Wir vermuten, dass diese langlebigen Makrophagen sozusagen die Messenger sind, welche die Nachricht von einer Generation in die nächste übermitteln“, sagt Mass. Bei Modellversuchen mit Mikroplastik und Mäusen beobachteten sie und ihr Team bereits Veränderungen im Gehirn und in der Leber, die Rückschlüsse auf die Aktivierung von Makrophagen zuließen. Die langfristige Folge könnten neurodegenerative oder metabolische Erkrankungen sein.

„Mit unserer Forschung möchten wir die molekularbiologischen Prozesse dahinter verstehen – also was passiert, wenn Plastik in den Körper gelangt“, sagt Elvira Mass, Mitglied im Transdisziplinären Forschungsbereich „Leben und Gesundheit“ und im Exzellenzcluster ImmunoSensation2. „Unser Ziel ist es, aus unserer Grundlagenforschung heraus zu zeigen, wie gefährlich Plastik eigentlich sein kann und im besten Fall irgendwann auch zum Umdenken zu bewegen“, betont sie.

Johannes Seiler und Svenja Ronge